Cuando hablamos de amor solemos reducir la idea primera al sentimiento que se prodigan un hombre y una mujer. Al menos es lo que primero se nos viene a la mente. Aunque luego de unos segundos esa primera impresión se nos amplía y se nos vienen el amor entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, entre hermanos, entre amigos, hasta el que tenemos por nuestras mascotas.

Pocas veces nos referimos al amor en relación con un producto, con la producción de algo. Hoy vamos a dar ese paso, a darnos cuenta que elaborar un vino es una cuestión de amor.

Pocas bebidas alcohólicas en el mundo demandan la tarea que exige elaborar un buen vino. En general se trata de destilados de diversas plantas. Destilados que, según el caso, pasan por procesos de maduración o guarda más o menos sofisticados.

Con el vino la historia es diferente. Es una historia de amor entre la tierra y el cielo, entre los hombres, y entre los hombres y la tierra. Es una serie de relaciones amorosas que buscan un mismo objetivo: crear un producto que, además de bueno, sea rico, y que ayude a potenciar el momento de una comida, una charla compartida o, inclusive un momento a solas.

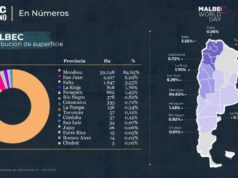

El amor comienza en la tierra. La uva encontró en la Argentina una gran zona para desarrollarse, sobre la cordillera andina, zona geográficamente hostil porque de tan árida es desértica. La mayor parte de los viñedos de la Argentina se encuentran en Mendoza que sólo tiene regado el 4% de su superficie, que es donde vive la gente y donde se asientan gran parte de los viñedos. Sin embargo, son cada vez más las provincias que comienzan a producir vinos, con características distintivas entre una región y otra.

En la zona cordillerana, desértica, es donde se produce el primer gestio de amor. La uva es una planta que pese a la hostilidad de los terrenos crece. Y para que ello ocurra también es fundamental el trabajo del hombre, que la riega, la cuida, está atento a lo que ocurre con el clima para tomar decisiones que no la impacten negativamente. Le corta las hojas cuando la uva necesita madurar más rápidamente o le coloca telas antigranizo para impedir que las grandes tormentas la afecten.

La historia de amor también involucra al cielo y a la tierra. Al cielo, con su sol y su luna. Cuando es de día el sol irradia su luz sobre los viñedos, y en la Argentina lo hace como en ninguna otra parte del mundo. Tan fuertes son sus rayos que permiten que las uvas maduren rozagantes, aún estando en un terreno árido y hostil. Pasa que esto, que puede parecer extremo, tiene su compensación. Por la noche. Como la zona andina se encuentra varios cientos o miles de metros sobre el nivel del mar, esa altura hace que se registre una gran amplitud térmica entre el día y la noche. Así como de día el calor es abrasador, la noche es sumamente fresca y apacible. La diferencia entre la temperatura entre el día y la noche hace que, como nos ocurre a los humanos, esas plantas tomen nuevo vigor y maduren casi de manera perfecta. Esa madurez garantiza la calidad de la uva. Y si hay uva buena habrá buen vino.

Que la uva llegue a la bodega es otra instancia de este romance. Cuando la uva está lista es transportada con sumo cuidado en cajones especiales para que ninguna de ellas se rompa. Y una vez en la bodega todas ellas son vueltas a revisar, a mirar, a ver si no tienen herida alguna. Sólo pueden pasar aquellas que han llegado enteras porque es la única manera en que, luego, cuando mueran y resuciten en los tanques de fermentación, puedan dar lo mejor de sí en pos del vino.

También tenemos el amor entre los hombres, entre los que cuidan a los viñedos a través de la observación paciente, constante de cada una de las hileras, y los que, luego, cortan esos racimos. Luego vemos el amor entre quienes trabajan dentro de la bodega, que siguen, analizan y supervisan los procesos de fermentación, las temperaturas a las que debe exponerse el vino, el momento indicado para envasar, y el que corresponde a la salida a la venta. Es la segunda fase del arte, la del arte en la bodega.

En piletas, en barricas, en tanques. Los vinos maduran y evolucionan hasta que, finalmente, llegan a la botella y, de ahí, a la mesa, a la picada, a la celebración del final del día. Ese amor que comenzó en el viñedo y que involucró a tantas personas y a tanta naturaleza termina consumándose en la copa, al vaso, en el brindis. Y explota en puro placer al primer sorbo y hasta el final.